ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。ぶどう販売|山辺のぶどう 田村農園の田村 崇です。

ぶどう販売|山辺のぶどう 田村農園は、ぶどうの産地である長野県松本市の山辺地区で約50年前に開園したぶどう園です。栽培面積は約3.6アール(18メートル✕20メートル)の小規模農園です。

山辺地区は、ぶとう栽培に適した環境のため、古くから生産されております。

ぶどう販売|山辺のぶどう 田村農園では山辺を代表するデラウエアやナイヤガラのほか、大粒で皮ごと食べられるシャインマスカットやナガノパープルなどを生産しています。

更新日:2024/2/17

ぶどう販売|山辺のぶどう 田村農園について

お知らせ

ぶどう販売|山辺のぶどう 田村農園のぶどう販売は、2024年8月を予定しております。

2024年もお客様に喜んでいただけるように、甘くておいしいぶどうの生産を目指してまいります。

電話ボタンを設置しました。お問合せの際はご利用ください。

ブログで日々の農園作業の様子などをお伝えしています。

販売方法

インターネットでは2キロ箱での販売で、デラウエア、ナイヤガラ、シャインマスカット、ナガノパープルです。

ご要望があれば2キロ箱での販売で、ポートランド、紅藤(収穫ができれば)の販売も可能です。

松本中町朝市夕市(長野県松本市)では、パック詰めのぶどうを販売します。

電話でのお問合せ

田村農園では、ぶどう盗難防止のため「グーグルマイビジネス」への掲載はしていません。

電話からのお問合せの場合は、下記のボタンを押してください。

受付時間 9:00~17:00

収穫をする際は?

ぶどうを収穫する際には、手洗い・収穫かごや作業スペースなどを次亜塩素酸等で殺菌して、清潔に販売できるよう対策を行っています。

デラウエアが出来るまで

種がなく美味しいデラウエアができるまでには、さまざまな作業が必要です。では、どのように行うのか、ご覧ください。

ぶどうの芽掻き作業(4月下旬)

芽が出てから最初に行う作業が、「芽かき」です。「芽かき」とは、芽の成長を揃えるのが目的です。その効果は、品質と収穫量の向上ができます。芽の大きさが、ほぼ揃っている芽を見て、小さいものは取ります。枝の太さを見て、最終的な芽の数を、2~3芽にします。

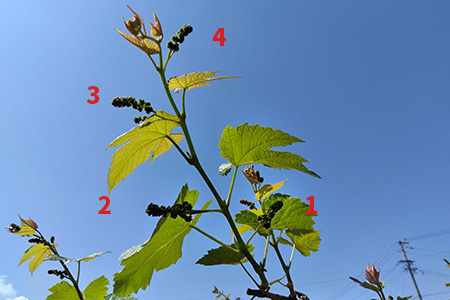

摘果(てきか)作業(5月中旬)

摘果とは房の数を減らすことで、収穫するための房に十分な栄養が届くようにする作業です。デラウエアには4房ついていますが、2房に減らします。①は、大きくなりすぎてしまいます。④は、小さすぎます。ちょうどいいのが、②と③の房です。この作業を、枝ごとに行っていきます。

種なしぶどうにする作業(5月中旬)

大きさ約5cmのデラウエアの房を「ジベレリン」という薬剤に浸水させることで、種がなくなります。これを一房ずつ約2秒~3秒、約3000~4000個浸水させます。多くの房があるため、浸水してあるのか判別をするために赤い染色剤を入れます。この赤い染色剤は、雨や朝露で落ちます。

枝の先端をつむ・枝をとめる作業(6月上旬)

枝の先端をつむことにより他の枝と絡むことを防いだり、ぶどうの木の養分を房にいかせます。枝を棚に固定することで(ぶどうの房の上にある白いテープ)枝が折れるのを防ぐ作業です。

肩を取る作業(6月上旬)

房の最上段にある少し横に張りでた部分を肩と呼びます。ここを取っておかないと2回目のジベレリン作業(肥大化させる作業)でジベレリンのカップに収まりません。それと房を適切な大きさにするためです。

花柄を取る作業(6月上旬)

2回目のジベレリン作業(肥大化させる作業)の前に必ず行う作業で、マッチの赤い部分くらいの粒の上の茶色ものが花柄です。この作業を行うことによりジベレリンが粒に浸透しやすくなります。写真では真ん中の房で行っています。これと一緒に行うのが房の下の部分が大きくなった時に丸まるように2~3粒程つまみます。

房を大きくさせる作業(6月上旬)

房が手に収まるくらいの大きさになったら、2回目のジベレリンを一房ずつ約5000~6000個浸水させます。ジベレリンつけることにより粒ひとつひとつが大きくなり、直径約1センチくらいまで成長します。種なしにする作業と同時に赤い染色を入れますが、雨が降ると流れ落ちます。

粒抜き作業(6月中旬)

粒がある程度大きくなってきたら粒を抜く作業をします。これからさらに粒が大きくなってくると粒が詰まりすぎてしまうためにこの作業をします。上から下に向けて縦一列の粒を抜き、さらにこの反対側も同じ作業を繰り返します。

笠をかける作業(7月上旬)

収穫まであともう少し。ぶどうを雨と日差しそして鳥から守るため、上部に笠をかけていきます。笠は正方形で切り込みが入った箇所を茎に差し込みホッチキスで止めます。この作業を5000~6000房行います。

収 穫(8月上旬)

ここまで行ってきた作業が実を結ぶ、収穫です。腐ったりしなびた粒がないかを確認しながらハサミを使い収穫します。